日本人の食卓に欠かせないカレー。

週に何度も食べる人もいれば、外食で楽しむ人もいて、その頻度はさまざまですが、カレーはまさに国民食と言えるでしょう。

しかし、この国民食カレーが、一体いつ、どのように日本にやってきたのか、考えたことはありますか?

実は、日本人が初めてカレーに出会ったのは、意外にも江戸時代後期。

異国の香りに人々は戸惑いながらも、その未知なる味に魅了されていったのです。

当ブログのナビゲーター、くみん やで!

今回は、日本人が初めてカレーに出会った瞬間から、その後の発展までを紐解いていきます。

日本初カレーを紹介!福沢諭吉とカレーの意外な関係

いまや日本の国民食ともいえるカレー。

そのルーツをたどると、意外な人物の名前にたどり着きます。

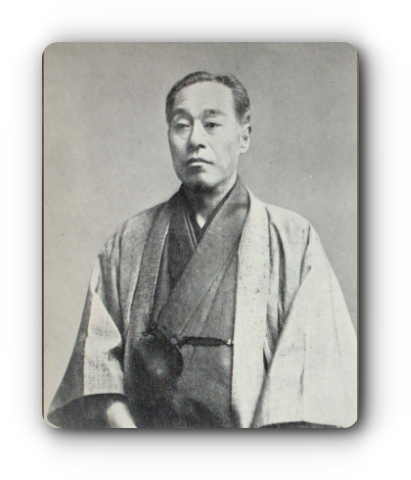

それは、旧一万円札の顔としても知られる福沢諭吉です。

「学問のすすめ」の著者として有名な福沢諭吉が、なぜカレーと関係があるのでしょうか?

福沢諭吉は、江戸時代末期の1834年(天保5年)、現在の大分県に生まれました。

天保5年は、第11代将軍 徳川家斉(いえなり)時代やね。

蘭学者、啓蒙思想家、教育者、洋書翻訳家として、日本の近代化に大きく貢献した人物です。

彼がカレーと出会ったのは、1860年(万延元年)、咸臨丸でアメリカに渡った時でした。

当時、福沢諭吉は25歳やて。

帰国後、福沢諭吉は「増訂華英通語」という辞書を編集し、出版します。

この辞書は、英語と中国語の対訳集で、英単語「Curry」を「コルリ」という日本語の読み仮名で紹介しています。

これが、日本におけるカレーに関する最初の記述と言われています。

つまり、福沢諭吉は、日本で初めて「カレー」という言葉を一般に紹介した人物なのです。

幕末日本人がカレーに遭遇!岩松太郎が見た「芋のどろどろ」とは?

江戸時代末期、日本人はまだカレーという食べ物を知りませんでした。

そんな中、初めてカレーらしきものを見た日本人がいたのです。

1863年(文久3年)、横浜鎖港談判使節団の一員としてフランス船に乗り込んだ岩松太郎。

当時23歳、副使である河津祐邦の家来でした。

使節団の目的は、横浜港の再閉鎖交渉のためフランス皇帝ナポレオン三世に嘆願すること。

その船内で、岩松太郎はアラビア人(亞刺日亞人)が食事をする光景を目にします。

彼が日誌に書き残したのが、以下の言葉です。

「飯の上へトウガラシ細味に致し芋のどろどろのような物を掛け此を手にてまぜ手にて食す至てきたなき人物の者なり」

引用元:航海日記(岩松太郎 書)

「ご飯に細かく刻んだ唐辛子と、どろどろにした芋のようなものをかけ、手で混ぜて食べる。とても汚らしい食べ方をする人だ。」ってことや。

「どろどろにした芋のようなもの」はカレーだったんやろか?

手で食べ物を混ぜる習慣のない日本人にとって、それは衝撃的な光景だったに違いありません。

※使節団には、岩松太郎の他にも、三宅秀(みやけ ひいず)という人物も同行しており、彼もまた日本人で初めてカレーを目撃した一人とされています。

日本人初カレーを体験!山川健次郎が見た「ゴテゴテしたもの」とは?

日本に「カレー」という言葉を紹介したのは福沢諭吉。

そして、カレーらしきものを初めて目撃したのは岩松太郎ら遣欧使節団の一行でした。

では、実際に日本人が初めてカレーを食べたのは誰なのでしょうか?

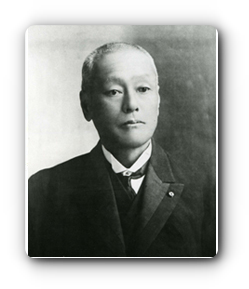

その人物として有力なのが、山川健次郎です。

山川健次郎は、1854年(安政元年)、会津藩(現在の福島県)に生まれ、戊辰戦争にも参加した人物です。

安政元年は、第13代徳川家定(いえさだ)の頃やね。

その後、日本初の物理学者として、東京帝国大学をはじめとする数々の大学で総長を務め、日本の近代化に貢献しました。

1871年(明治4年)、16歳でアメリカに留学した山川健次郎は、その航海中にカレーと出会います。

著書「山川老先生六十年前外遊の思出」には、その時の様子が記されています。

何しろ西洋の食物なんて云うものは食べた事がない。

あの變な臭ひがするのがまづ第一に困つて、船に乗つても食はないで居ると、船の醫者が飯を食べにやいかんと勧めて呉れたが、しかしどうしても食ふ氣ない。

それで私は始めにライスカレーを食つて見る氣になって、あの上につけるゴテゴテした物は食う氣になれない。

それでその時杏子の砂糖漬があつたから、之を副食物にして米飯を食し、飢を凌ぎましたこともありました。

出典元:国立国会図書館デジタルコレクション 山川老先生六十年前外遊の思出より抜粋

現代日本語で訳すと、「とにかく西洋の食べ物というものは食べたことがなかった。あの独特な臭いがするのがまず困って、船に乗っても食べずにいたら、船医が食事をしないのかと勧めてくれたが、どうしても食べる気になれなかった。それで私は試しにライスカレーを食べてみることにしたが、上にかかっているどろどろしたものは食べる気になれなかった。その時、杏の砂糖漬けがあったので、それを付け合わせにしてご飯を食べ、空腹をしのいだこともあった。」ってことやて。

山川健次郎はカレーの「ゴテゴテした」見た目に抵抗を感じ、結局ご飯だけを食べたそうです。

彼が食べた「ゴテゴテしたもの」とは、一体どんなカレーだったのでしょうか?

【まとめ】 カレーとの遭遇:日本人の第一印象

江戸時代後期から明治時代初期は、日本人にとってまだカレーは未知の食べ物でした。

福沢諭吉がカレーを「コルリ」と紹介し、岩松太郎が「芋のどろどろ」を目撃したものの、実際にカレーを口にするまでには至りませんでした。

山川健次郎も、アメリカへの航海中にカレーを目撃しましたが、その独特な見た目に抵抗を感じ、口にすることはなかったようです。

では、この異国の味は、これからどのように日本人の食卓に根付いていくのでしょうか。

- 福沢諭吉は、日本人で初めて「カレー(Curry)」という言葉を辞書に読み仮名を記した人

- 岩松太郎は、日本人で初めてカレーのようなものを見た中の一人

- 山川健次郎は、ライスカレーを注文し、ごはんだけ食べた人

※福沢諭吉(参考:福沢諭吉旧居・福沢記念館HPなど)山川健次郎(参考:国際留学協会HPなど)

コメント