カレーと聞くと、とろりとしたルーをご飯にかける「カレーライス」を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、世界にはスパイスを巧みに使い、お米の魅力を最大限に引き出した、もう一つのカレー文化があります。

インド発祥の絶品料理、ビリヤニです!

パエリア(スペイン)、松茸ご飯(日本)と並び「世界三大炊き込みご飯」の一つに数えられています。

「カレー味の炊き込みご飯」と聞くとシンプルに聞こえますが、ビリヤニの奥深さは想像以上です。

香り高いバスマティライス、複雑なスパイス、そして肉の旨味が何層にも重なり合って生まれる味わいは、まさに至高な米料理。

この記事では、カレー好きなら絶対に知っておきたいビリヤニの歴史、特別な調理法、そして思わず人に話したくなる雑学をご紹介します。

さあ、この魅惑的なスパイスご飯の世界へ飛び込みましょう!

ビリヤニの起源はどこ?「贅沢な炊き込みご飯」のルーツ

「世界三大炊き込みご飯」と称されるビリヤニですが、そのルーツはインド独自のものではありません。

ペルシャ語が語源とされるこの料理は、紀元前の古代文献にも類似の記録が見られています。

そしてビリヤ二は、ムガル帝国時代の宮廷から現在の姿へとグレードアップされました。

遊牧民の簡素な食事から王家の贅沢な一品へと高め、そしてインド料理の枠を超えたビリヤ二の食文化を紐解きましょう。

1. ビリヤニの語源とルーツ:ペルシャからの伝来説が有力

ビリヤニの起源には諸説ありますが、最も有力とされるのは、ペルシャ(現在のイラン)から伝わったという説です。

◆語源はペルシャ語

「ビリヤニ(Biryani)」という名前は、ペルシャ語の「ビリヤン(Birian)」または「ベリヤン(Beriyan)」に由来すると考えられています。これは「炒める」または「焼く」という意味です。また、「米」を意味するペルシャ語の「ビリンジ(Birinj)」に由来するという説もあります。

◆「プラオ」からの進化

ビリヤニのルーツは、中東や中央アジアで広く食されていた米料理「プラオ(Pilaf/Pulao)」とされます。プラオは、米を肉やスパイスと一緒に煮るシンプルな炊き込みご飯です。これがインド亜大陸に渡り、より多くのスパイスと手の込んだ調理法が加わることで、現代のビリヤニへと進化していったと考えられています。

2. ビリヤニを宮廷料理へ昇華させた「ムガル帝国」

ビリヤニが単なる炊き込みご飯から、洗練された「ごちそう」の地位を確立したのは、16世紀から19世紀にかけてインドを支配したムガル帝国の時代です。

ムガル帝国いうんはな、インドで大成功した、ペルシャ由来のデカい王朝なんや!

◆ペルシャ文化の流入

ムガル帝国は、ペルシャ(イラン)文化の影響を強く受けていました。宮廷の食卓は華やかで贅沢。ペルシャからもたらされた料理の技法と、インド在来の豊富なスパイス文化が融合されています。この時代に、米と具材を層にして密封し、じっくりと蒸し焼きにする「ダム(Dum)」と呼ばれる調理技術が確立し、ビリヤニがさらに奥深い料理として完成しました。

◆歴史書に残る記録

ムガル帝国の初代皇帝バーブルの回想録や、第3代皇帝アクバルの宮廷記録書『アーイン・エ・アクバリー(Ain-i-Akbari)』には、ビリヤニに類似した米料理や、宮廷で提供された贅沢な食事の記録が残されています。

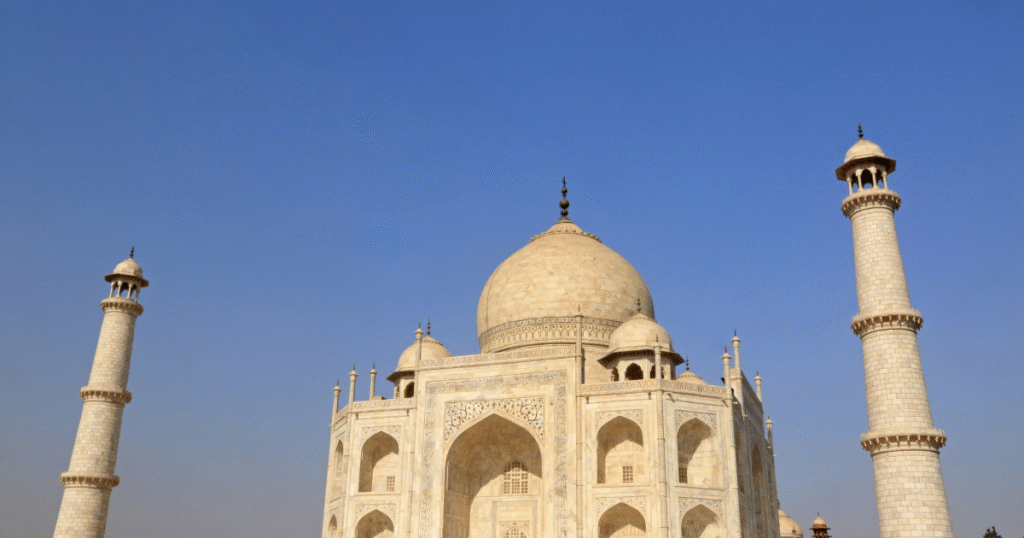

◆タージ・マハル伝説

諸説の中にロマンチックな逸話があります。タージ・マハルを建設したシャー・ジャハーン皇帝の妃ムムターズ・マハルは、軍隊の兵士たちの栄養不足を憂いていました。ムムターズが料理人に栄養価の高い肉と米を組み合わせた料理を考案させたのがビリヤニの始まり、という伝説も残っています。

3. 南インドへの広がりと地域ごとの進化

ムガル帝国の衰退後、ビリヤニは各地の藩王(ナワーブやニザーム)の宮廷へと受け継がれ、その土地の食材や調理法が加わることで、多様な進化を遂げます。

◆ハイデラバード・ビリヤニ

ハイデラバード・ビリヤニの起源は不明です。しかしムガル帝国の影響下にあったハイデラバードでは、ニザーム家の保護のもとに発展させた宮廷料理という説が有力です。「カッチ」と呼ばれる生のマリネ肉と半炊きの米を重ねて一緒に蒸し上げる、独自の調理法が生まれました。

◆ラクナウ(アワディ)・ビリヤニ

北インドのラクナウでは、肉と米を別々に調理してから層にする「パッキ」の調理法が主流となり、上品でマイルドな香りが特徴のビリヤニが発展しました。

このように、ビリヤニはペルシャからインドにもたらされ、宮廷料理として洗練されます。

その後インド全土に広がる過程で、それぞれの地域の食文化と融合し「世界三大炊き込みご飯」としての地位を確立していったのです。

ビリヤニの特別な調理法:味の決め手は「ダム(Dum)」にある

ビリヤニを単なる「カレー味の炊き込みご飯」と一線を画すのが、その高度で特別な調理技術です。

その核心となるのが、ムガル帝国時代に宮廷料理として完成された調理法「ダム(Dum)」です。

1. 芳醇な香りを閉じ込める「ダム・プクット(Dum Pukht)」

「ダム(Dum)」は、ペルシャ語で「息をする」や「蒸気を出す」という意味の言葉に由来します。

また、「ダム・プクット(Dum Pukht)」は「蒸気で調理された」という調理法です。

- 密閉による調理 :肉やスパイス、そして半茹でにした米を層状に鍋に入れた後、鍋の蓋と縁を小麦粉で作った生地などで完全に密封します。

- 「蒸気」で仕上げる :密封することで、鍋の中は高温高圧の蒸気が充満した状態となり、食材の持つ水分だけでじっくりと蒸し焼きにされます。この工程により、スパイスの揮発性の高い香りと肉の旨味が鍋の外に逃げません。米粒の一つ一つに凝縮され、比類ない芳醇な香りが生まれます。

- 均一な火入れ: 伝統的な調理法では、鍋の底からの弱火に加え、フタの上にも熱した炭を乗せて加熱することもあります。これにより、上からも下からも均一に熱が加わり、米と肉が均等に仕上がるのです。

複雑なスパイスの香りを引き出すには、時間と手間がかかるんやな。

2. ビリヤニを分ける二大調理スタイル

この「ダム」の工程に入る前の準備によって、ビリヤニは大きく二つの系統に分かれます。

(1) カッチ・ビリヤニ(Kachchi Biryani):生の肉と米を蒸す

- 特徴: マリネした生肉を鍋底に敷き、その上に半茹での米を層にして重ねてから「ダム」で蒸し上げます。

- 発祥地: ハイデラバード(南インド)が最も有名です。

- 味わい: カッチ式では、マリネした生の肉と米を一緒に蒸し上げるため、肉の旨みが米に深く移行し、肉本来の味の濃さがしっかりと残ります。 炊き上がりは、肉の旨味が移った風味豊かな米と、肉自体の味が濃くジューシーな部分が混ざり合い、一つの皿の中で味の濃淡(グラデーション)を楽しむことができるのが最大の特徴です。

(2) パッキ・ビリヤニ(Pakki Biryani):調理済みの肉と米を蒸す

- 特徴: 肉をあらかじめスパイスとヨーグルトなどで煮込んでグレービー(カレー)を作っておきます。そのグレービーと半茹での米を層状に重ねてから「ダム」で蒸し上げます。

- 発祥地: ラクナウ(北インド、アワディ)が有名です。

- 味わい: パッキ式では、肉をあらかじめソースで煮込んでから米と層にして蒸すため、肉の旨味はソース全体に移り、肉自体はあっさりとした味わいです。 一方、米にはその濃厚なソースの味がしっかりと染み込みます。そして全体として米の風味が際立ち、均一でリッチな味わいを楽しむことができます。

パッキ式の方がカッチ式より調理時間が短いんやね。

これらの複雑な「層」の構造と、香りを閉じ込める「ダム」の技法こそが、ビリヤニを「世界三大炊き込みご飯」の頂点に押し上げている、特別な調理法なのです。

知って楽しい!カレー好きが語りたくなるビリヤニの深すぎる雑学

カレー好きなら一度はハマるビリヤニ。

しかし、その魅力は「ただのスパイシーな炊き込みご飯」に留まりません。

実は、ビリヤニは王族の食卓から生まれた歴史や、地域によって米の品種すら変えてしまう奥深さを持っています。

ここでは、その複雑で豊かな背景を知るための「語りたくなる」雑学をご紹介。

なぜビリヤニが世界を魅了するのか、その秘密を探ってみましょう。

1. ビリヤニは「ごちそう」から「国民食」へ

現代のインドやパキスタンでは、ビリヤニは街角の屋台で手軽に食べられる国民的な料理ですが、そのルーツは全く異なります。

- 元々は特別な日の料理 …ムガル帝国時代、ビリヤニは高価なスパイス、ギー、高級な肉、サフランなどを用いて作られる宮廷の贅沢なごちそうでした。その調理に手間がかかる「ダム」の技法も、日常の食事ではなく、王族や貴族の特別な宴のために発達したものです。

- 大衆化の波 …帝国が衰退し、宮廷の料理人たちが各地に散ったことで、ビリヤニの技術が大衆に伝わりました。現在では、結婚式やイスラム教の祭典「イード(Eid)」などのハレの日に、巨大な鍋で大量に炊き上げられる定番料理となっています。

2. ビリヤニとプラオは何が違う?定義を分ける「調理法」と「米」の秘密

「カレー味の炊き込みご飯」と紹介されがちなビリヤニ。

実はインドの米料理には「ビリヤニ」と「プラオ」が存在します。

この二つの料理を分ける鍵は、「調理法」です。

また、使用する「米の種類」も、食感と風味を大きく左右します。

◆プラオとの違い

ビリヤニとよく似た米料理に「プラオ(Pulao)」があります。料理の歴史家の中には、肉やスパイスと米を一緒に炊き上げるシンプルなものをプラオ。肉と米を別々に調理し、最後に層にして蒸し上げる(ダム)ものをビリヤニとして明確に区別する考え方があります。

◆南インドの独自の米

北インドやムガル帝国の影響が強い地域では、香りの良い長粒米「バスマティライス」が必須です。また南インドの一部地域(タミル・ナドゥ州など)では、小粒で香りの強い在来種の「シーラガサンバ米」などが使われます。この地域特有の米を使うことで、同じビリヤニでも全く異なる食感と風味が生まれます。

3. 地域色豊かなビリヤニの「隠し味」雑学

ビリヤニは各地でローカライズされ、独自のユニークな食材が加えられています。

◆コルカタ・ビリヤニのジャガイモ

西ベンガル州のコルカタ・ビリヤニには、しばしば大きなジャガイモが入っています。これは、かつてこの地に追放されたナワーブ(領主)のシェフが、高価な肉の代用品としてジャガイモを入れたことが始まりです。このジャガイモが肉やスパイスの旨味を吸い込むため、今では欠かせない魅力の一つとなっています。

アワド藩王のワジド・アリ・シャーさんが、1856年にコルカタへ追放されはったんや。その時ルクナウ(アワド)式のビリヤニの作り方を料理人と一緒に持っていきはったんや。これがコルカタ・ビリヤニの始まりになったんやで。

◆シンディ・ビリヤニの酸味と甘み

パキスタン・シンド州発祥のシンディ・ビリヤニでは、トマトや乾燥プラム(アールー・ブハーラ)が使われます。独特の酸味と甘みが、スパイスの辛さと絶妙なハーモニーを生み出します。

シンディ・ビリヤニにもじゃがいもが入っているんやて。

◆ビリヤ二にフローラルな香りを纏わす

高級なビリヤニの仕上げには、サフランの他に、ケウラ水(パンダナスの花の蒸留水)やローズウォーター(バラ水)といった香料が振りかけられることがあります。これは、ビリヤニを単なる料理ではなく、嗅覚も楽しませる「芸術作品」として扱う宮廷料理の伝統の名残です。

ケウラ水はフルーティーで甘い香りがするんやて。 ちょっとで香りがきつなるから、数滴くらい使うんが普通やで。

【実食レポート】初めてのビリヤニ。その衝撃の味とは?

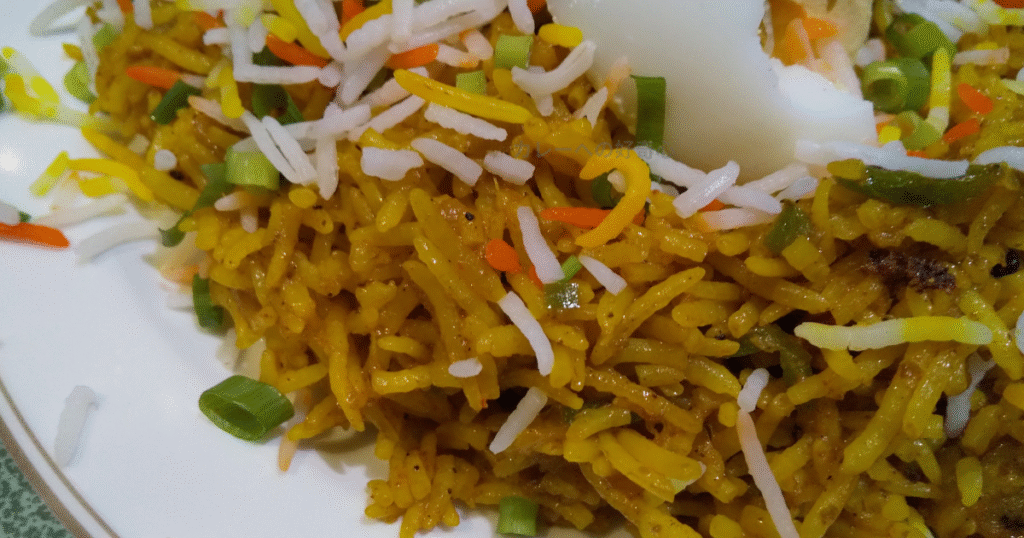

10月某日、ついに念願のチキンビリヤニを初体験しました!

目の前に運ばれてきた瞬間から、その見た目の華やかさに心を奪われます。

細長いバスマティライスは、ターメリックやサフランで色鮮やかに染められ、まるでスパイスの宝箱のようです。

ちょこんと添えられたハート型のキュウリの可愛らしさに、思わず笑みがこぼれました。

まず、顔を近づけて深く息を吸い込むと、食欲をそそる香りに驚かされます。

単純な「カレーの香り」ではなく、クローブやカルダモンなどのホールスパイスが織りなす立体的なアロマ。

この香りが、期待値を限界まで高めます。

スプーンで大きく一口すくって頬張ると、その味に再び感動!

お米は一粒一粒がパラパラとしていながらも、噛むたびに肉の旨味とスパイスの香りが弾けます。

ゴロリと入ったチキンは、予想以上に柔らかくジューシー。

ビリヤニは、そのまんま食べてや、味の濃淡がおもろいんや!

チキンは、スプーンでホロリと外れるほど煮込まれており、スパイシーな米との完璧なコントラストを生み出していました。

さらに、お店で提供されたカレーソースを途中で少しかけてみると、また新しい世界が広がります。

ソースのコクとビリヤニの香りが合わさることで、まるで二種類の料理を同時に楽しんでいるような感覚です。

見た目以上にボリューム満点で、お店では完食できずにお持ち帰りしましたが、家でもその感動の余韻を味わうことができました。

カレー好きなら必ずハマる、この特別な体験をぜひ皆さんも試してみてください!

持ち帰ったビリヤニは、このブログの人が、その日の晩メシに、めっさ美味しく食べたで。 せっかく一生懸命作ってくれたんやから、ちゃんと食べんとあかんな。

【お店の情報】

INDIAN Restaurant TAJ-2

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2丁目5−10 仙台新伝馬町ビル B1F

Instagram:https://www.instagram.com/indian_restaurant_taj2/

【まとめ】カレー好き必食!ビリヤニは「ダム」が織りなす米の芸術!

「カレーとは別格の体験」を求めているなら、次に試すべきはビリヤニです。

ビリヤニは、肉や半茹での米を層状に重ね、蓋を密封して蒸し焼きにする「ダム(Dum)」という高度な調理法。

この技法がスパイスの香りを米粒一つ一つに凝縮させ、従来のカレーでは味わえない、複雑で芳醇な風味を生み出します。

ハイデラバード式、ラクナウ式、地域ごとに異なるユニークな調理法や、コルカタ・ビリヤニのジャガイモといった地域ごとの雑学を知れば、一口の感動がさらに深まります。

「人生初のビリヤニ体験」は、ただの食事ではなく、インドの歴史と文化が詰まった「ごちそうカレー」との出会いでした。

まだビリヤニを体験したことのない方、ぜひこの「米の芸術」の世界へ飛び込み、その衝撃を共有しましょう!

コメント